天然昆布の生産について

天然昆布は、「付着器」と呼ばれる根のような形をした部分を岩盤等に付着して生育します。

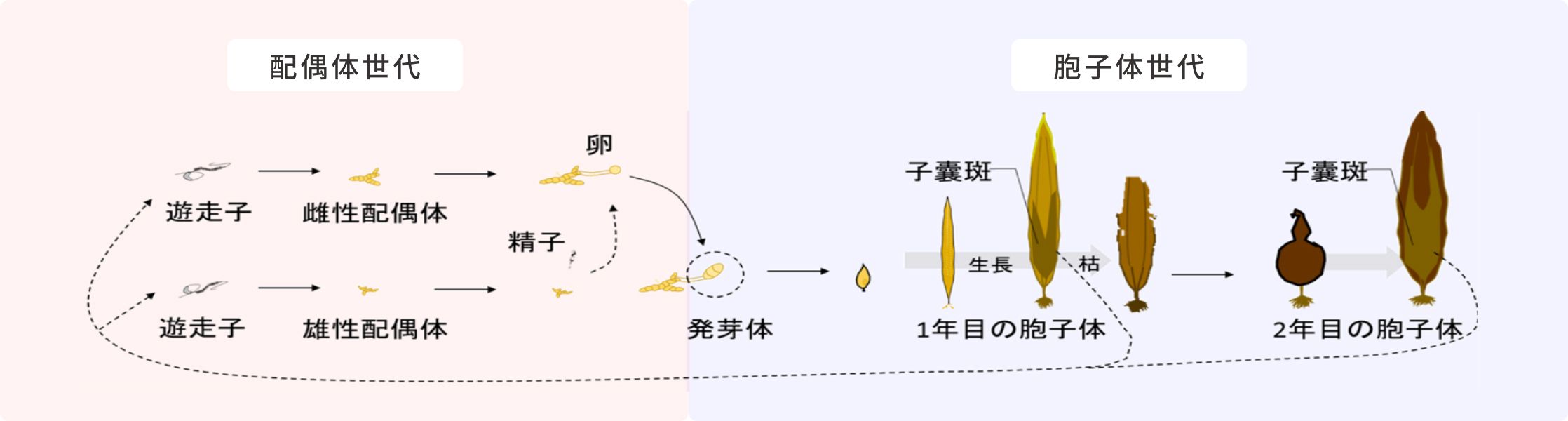

光合成により生長し、1年目の昆布は秋になると一度、根元部分を残して枯れてしまいますが、そこから再び生長をはじめ、1年目のものに比べて大きく、厚みのある昆布になります。

天然昆布漁では、この2年目の昆布をマッカや鎌などの道具を使って採取します。

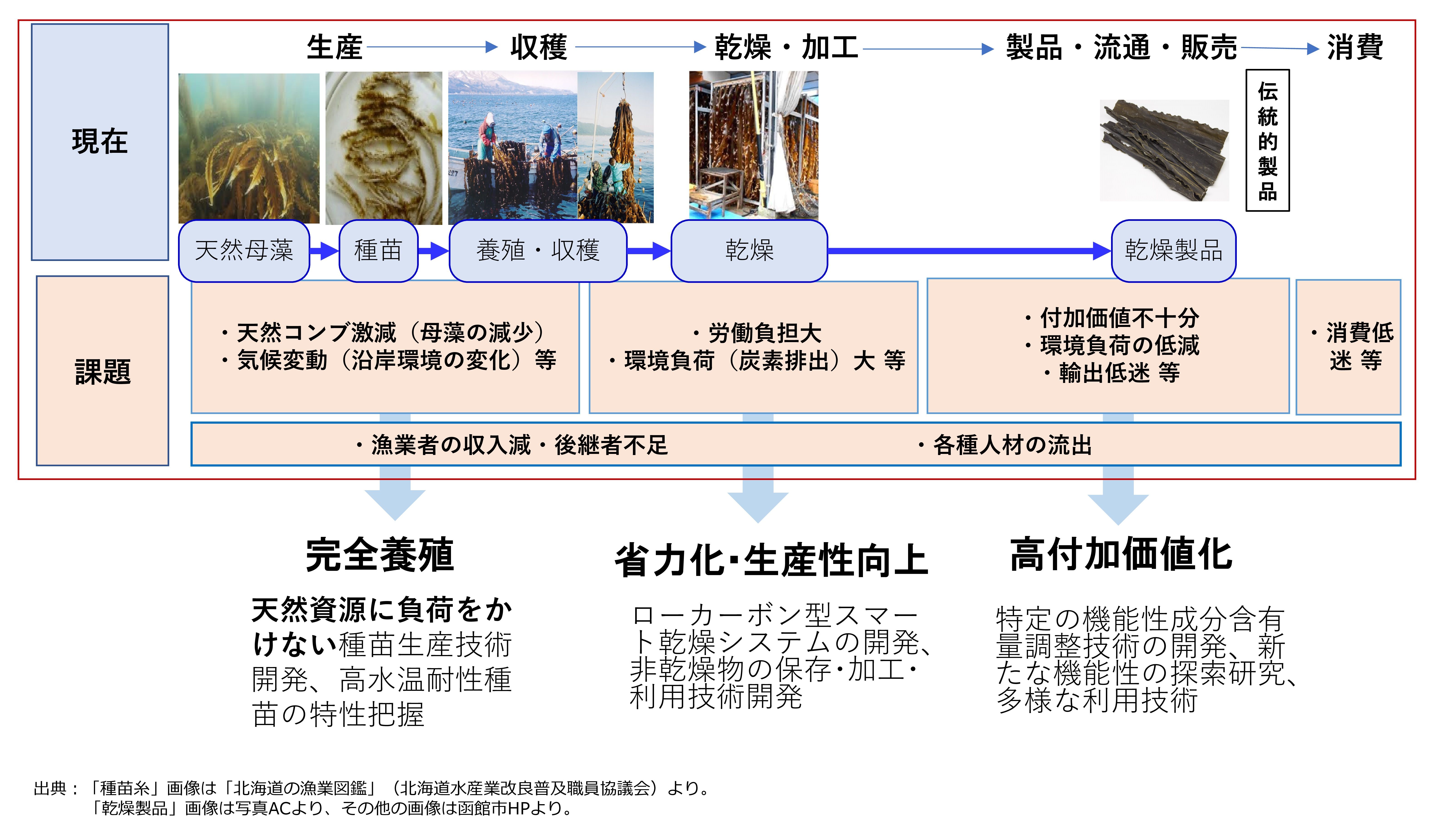

養殖昆布の生産について

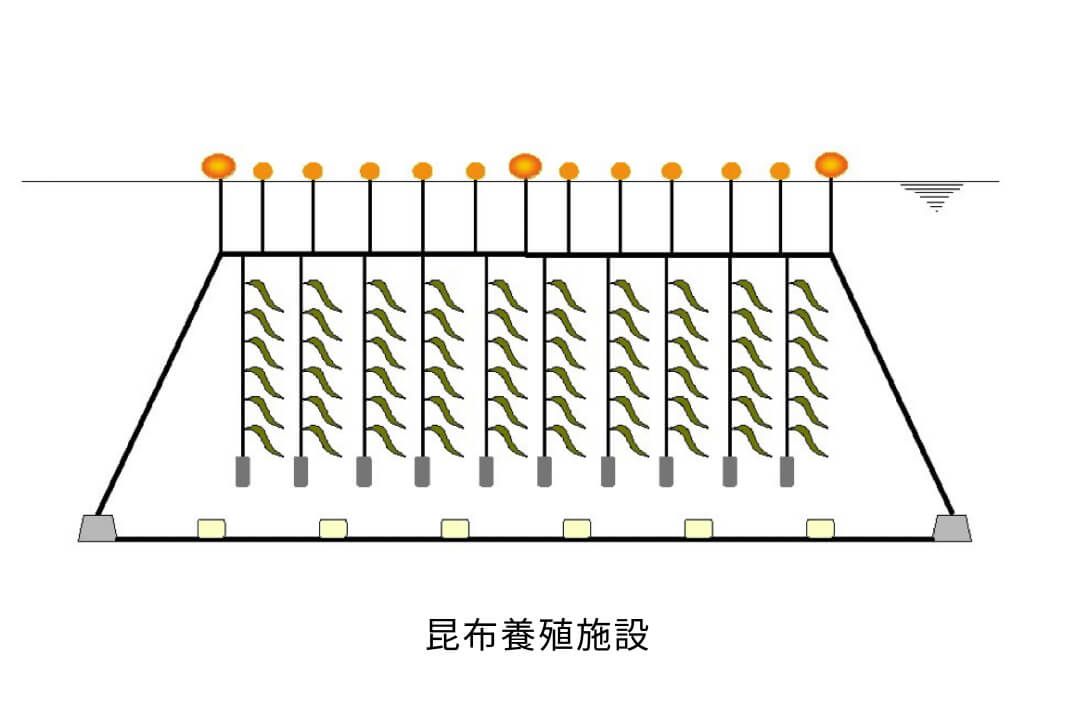

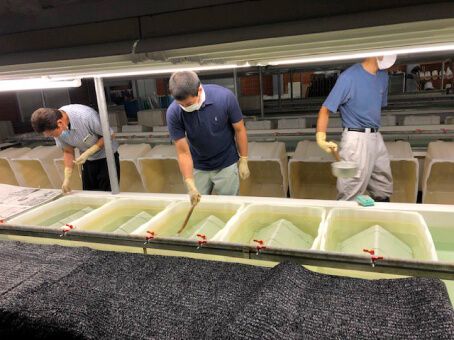

養殖昆布は、成熟した昆布から採取した胞子を、陸上の施設で培養して種苗を作り、その種苗を沖合の施設で育成します。

養殖昆布は、1年で2年目の天然昆布と同じくらい長く生長しますが、厚みは天然昆布ほどありません。

ただ、天然昆布と同様、秋になると一度枯れた後、再び生長をはじめ、2年目には厚みのある昆布になります。

一般的に、1年で収穫する養殖昆布は促成昆布、2年目で収穫する養殖昆布は、2年昆布と呼ばれています。

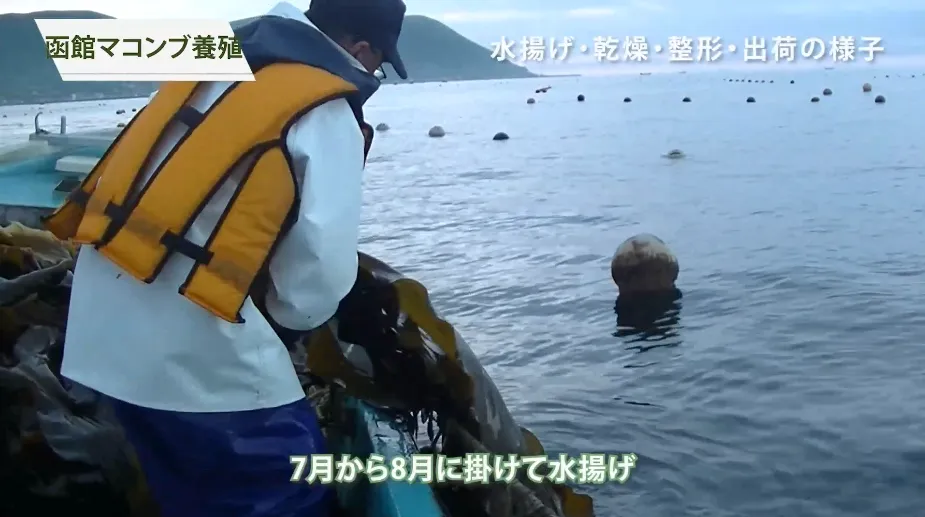

いずれも初夏から夏にかけて収穫され、「養成綱」と呼ばれる養殖昆布が付着したロープを引き上げて船に積み込みます。

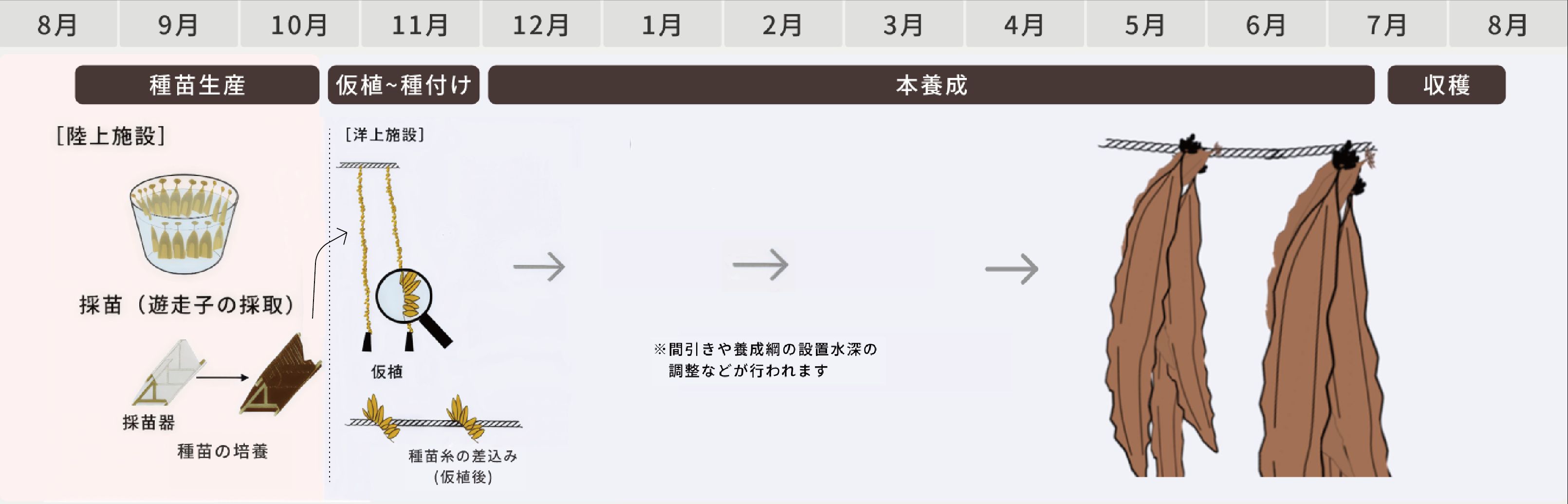

養殖(促成)昆布の生産過程

母藻の採取~あん蒸(じょう)

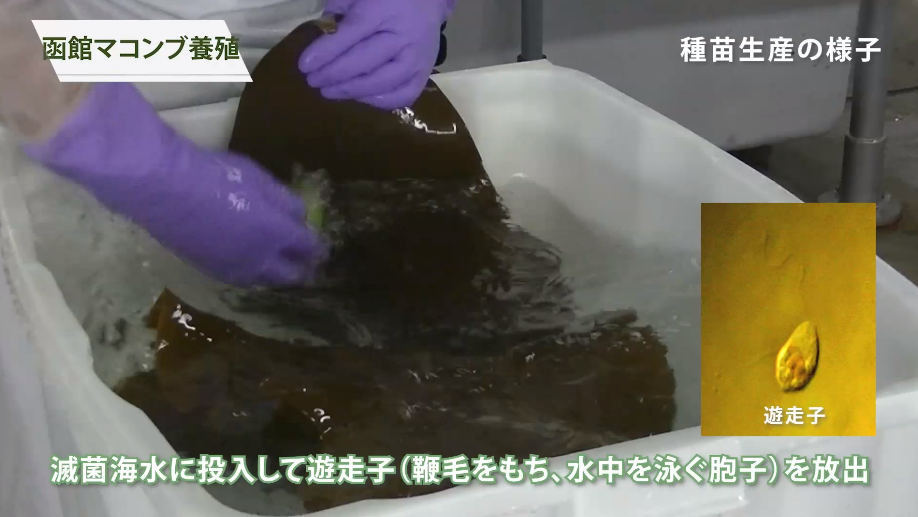

種苗生産

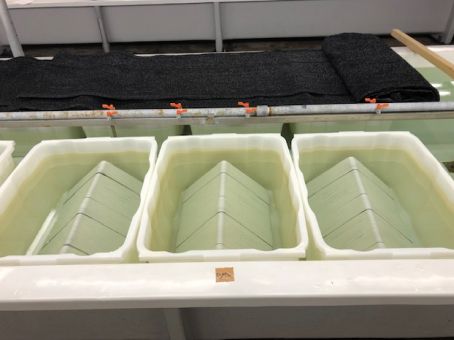

その後、別の滅菌海水が入った水槽に遊走子液を少量ずつ入れ、40~50日間培養し、種苗を生産します。

仮植~種付け

その後、養成綱に種苗糸を、30~50cm間隔で挟み込み本養成に移行します。

本養成

水揚げ

乾燥保管

整形作業

出荷

昆布の等級

同じ産地の同じ種類の昆布でも成長度合いによって葉の大きいものもあれば、小さいものもあります。厚みの違いや、表面に傷のあるもの無いもの、色目の黒いもの浅いものなど様々。それらの原料昆布の選別は、等級によって表されます。原料にはそれぞれ等級を表す色のついた紐がかけられており、1等は青色(画像の色)、2等は赤色、3等は紫色、4等は茶色というふうに、一目見ただけで等級を判別できるようになっています。

撮影:東谷幸一

函館マリカルチャープロジェクトでは

真昆布の「完全養殖」に取り組んでいます

函館真昆布だしのラーメンを提供する「らーめん 杏」さんをご紹介します(2026.1.19)

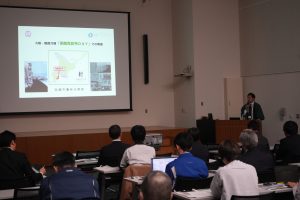

「海の森を守るプロジェクトin函館」セミナーで「函館真昆布」等について講演を行いました(2025.11.28)

函館蔦屋書店で「函館真昆布展2025」を開催しました(2025.11.15-16)

「南かやべ漁業協同組合直販加工センター」に真昆布ポスターが掲出されていました(2025.10.31)

函館市立中島小学校6年1組の皆さんに「函館真昆布」について説明しました(2025.10.30)

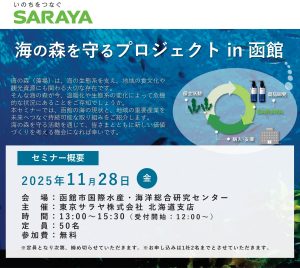

「海の森を守るプロジェクトin函館」セミナーが開催されます

「函館真昆布展2025」を開催いたします!

「グルメワンダーパーク函館2025」において北海道ガス株式会社ブースに協力出展しました(2025.9.27-28)